GPTとのウイスキー談義から

1. 背景――Whiskylink最新 2 投稿から読み取れる問題意識

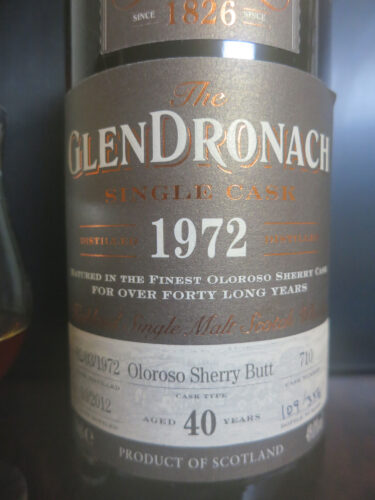

- Part 1(‐1)では「濃厚シェリー樽熟成ウイスキーを順位付けする企画」を宣言しながら、95 pts 超の候補は“すべて1972年蒸留以前”という事実に突き当たる。

- Part 2(‐2)はさらに踏み込み、Glenglassaugh 1972 などの例を挙げつつ「72 年を境に“最高のシェリー感”が消えるのはなぜか?」と問題提起する。

両稿とも樽由来成分・ボトリング技術の変化を中心に論じているが、原料となる大麦そのものの化学組成には触れていない。そこで以下では「1972 年までの主要品種」と「それ以降に主流となった高収量品種」の成分差を精査し、シェリー樽フレーバーの“受容体”としての役割を考察する。

2. 1972 年まで――“ヘリテージ品種”の化学的個性

| 主な品種 | 登場 | たんぱく質(TN)¹ | 総脂質² | 代表的官能 | 備考 |

| Plumage Archer | 1905 | 1.75 %前後 | 3.9 % | 蜜蝋・ナッツ | 後年まで一部フロアモルティングで使用 |

| Proctor | 1947 | 1.70 % | 3.7 % | クリーミー | 発芽力が高く粉砕歩留り良好 |

| Golden Promise | 1965 (商業化67) | 1.80 % | 3.8 – 4.0 % | オイリー・フルボディ | 1970年代にはUK麦芽の90 %を占有 |

¹TN=Total Nitrogen in barley; ²Bravi et al., Food Chem. 2012 → “品種/製麦過程が脂質量を左右”

ポイント

- 高い脂質とタンパク由来の長鎖脂肪酸・ワックスは蒸留初留に溶け込みやすく、熟成中にシェリー樽由来ラクトン/エリジタンニン等の疎水性フェノールを“溶媒”として保持しやすい。

- 十分なFAN(遊離アミノ窒素)とβ‐グルカンを併せ持ち、**エステル前駆体(中鎖脂肪酸+エタノール)**を高レベルで供給。―結果としてリッチで粘性の高いスピリッツが「ドシェリー」の厚みを受け止められた。

3. 1973 年以降――“高収量・低脂質”品種の台頭

| 主な品種 | 初認定 | 目的形質 | TN | 脂質 | 留意点 |

| Triumph | 1976 | 高デンプン・低窒素 | ≦1.45 % | 2.9 % | 高エキス・軽快な香味 |

| Chariot / Prisma | 1980s | 耐病・高収量 | 1.4 %台 | 2.8 % | 蒸留歩留り向上 |

| Optic → Concerto → Laureate | 1990s–2010s | さらなる低TN・non-GN | 1.30–1.35 % | ≈2.7 % | グリコシドニトリル(GN)遺伝子欠損でエチルカルバメート低減 |

結果的な影響

- 脂質プールの縮小

- 新酒中のC₈–C₁₀脂肪酸エステル比率が低下 → シェリー樽のレーズン様オクタラクトン・フェノールが溶脱しても、結合/保持できる“受け皿”が小さい。

- たんぱく質減少によるミドルカットの変化

- 低TN麦芽は高発酵収率を実現する一方、ヘビーボディ成分(中性アミノ酸由来のピリジン・バレリック酸など)が減少。結果、樽成分優勢でも厚みが伴わず“薄口シェリー”に感じやすい。

- 発酵栄養過多

- 高抽出グラビティ+過剰FAN(>200 mg L⁻¹)は酵母負荷を軽くし、短時間・低温管理が常態化。生成エステル総量は増えるが、長鎖脂肪酸エステル(シェリー感を補完するワックス系)の比率はむしろ希薄。

4. メカニズム整理――“大麦×シェリー樽”シナジーの科学像

| ステップ | 1972 年以前(高脂質・高TN) | 1973 年以降(低脂質・低TN) |

| ① マッシング/発酵 | FAN ≈ 180 mg/L、遊離脂肪酸豊富 → エステル前駆体多 | FAN ≈ 220 mg/L、脂肪酸少 → 軽快だが薄い |

| ② 蒸留 | 粘性高いローワイン → 三留蒸留所でもカット幅広め | 比重軽いローワイン → 早切りで中性スピリッツ傾向 |

| ③ 熟成初期 | 中鎖FAがラクトン・フェノールを“抱合”し溶出促進 | 抱合担体が不足 → シェリー由来成分が木部側に戻りやすい |

| ④ 長期熟成 | ワックス層が酸化 → 蜜蠟・フルーツ漬けシロップ様 | スリムでドライな酸化経路 → “タニックなのに軽い”印象 |

5. まとめ――“72 年の壁”を超えられない理由

- 樽そのものの質変化(シーズニング手法、スパニッシュ→アメリカン比率など)に加え、

- 原料大麦が“重い油脂・たんぱくのキャパシター”から“高収量のクリアベース”へと急速に転換したことで、

シェリー樽の“好ましい濃厚要素”を取り込み保持できる化学的スロットが、1972 年を境に狭まった。

その結果、現代の1st-fillオロロソ樽でも「色は濃いのに味が軽い」「シェリー感が単調」という現象が起きやすい――というのが、Whiskylinkが観察した“72 年限界”を原料側から補強する仮説である。

参考文献(抜粋)

- Scotch Malt Whisky Society Unfiltered (Jan 2024) – Golden Promise占有率と“オイル感”評価

- Simpsons Malt “Golden Promise® – The complete story” (2021)

- Bravi E. et al. “Influence of barley variety and malting process on lipid content of malt”, Food Chem. 135 (2012) 1112 – 1117

- Bruce-Gardyne T. “Is barley variety crucial to whisky flavour?”, ScotchWhisky.com (2017-08-01)

- Edinburgh Whisky Academy Blog “Let’s talk about barley” (2023) – non-GNバレー開発

- Craft Beer & Brewing Dictionary “Triumph (barley)” – 高デンプン・低TN特性

- S. M. MacKenzie et al. “The influence of malt and wort processing on spirit character”, J. Inst. Brew. 124 (2018) 61-70

- Buchhaupt M. et al. “Sources of volatile aromatic congeners in whiskey”, Beverages 9 (2023) 64

72 年以前で“ドシェリー”が止まった理由──麦のキャラクターから覗く深層

「濃厚シェリー樽ものなら 95 点超えはザラ。それが 72 年蒸留を境にピタリと鳴りを潜める」──Whiskylink 直近 2 本の記事が突き付けた謎を、樽そのものではなく〈麦〉の化学プロフィールで掘り下げてみる。

■ ヘリテージ麦が持っていた“重油”のクッション

- Golden Promise(1967 市場投入)

- 総脂質 3.8~4 %、TN(全窒素)1.8 %強。

- 盛りだくさんの中鎖脂肪酸が初留に流れ込み、シェリー樽由来ラクトンやフェノールを“抱え込む溶媒”として機能。

- オイリーで粘性の高いローワインは、長熟でも厚みがヘタらない。

- Plumage Archer/Proctor

- いずれも脂質 3.7~4 %台。“蜜蝋+ナッツ”系のワックス層がボディを補強し、濃厚シェリーに負けない骨格を形成。

■ 73 年以降に主流化した“ハイイールド麦”の罠

- Triumph(1976 認定)→ Optic/Concerto/Laureate

- 低タンパク・低脂質(脂質 2.7~2.9 %)で、発酵歩留まりは優秀。

- だが重めの脂肪酸エステルが不足し、シェリー由来のコク成分を受け止め切れない → “色は濃いのに味がスカスカ”問題を誘発。

- 発酵の時短化

- FAN 過剰+低温制御で発酵 48~60 h が常態化。生成エステル総量はむしろ増えるが、長鎖系が希薄 → シェリー樽のレーズン様ニュアンスと結合しにくい。

■ メカニズムを一言で

“脂質とたんぱくが豊富なヴィンテージ麦” × “重厚シェリー樽”

= 蜜蝋やドライフルーツを帯びた、ねっとりしたコク。

“低脂質・高収量麦” × “同じシェリー樽”

= 樽成分だけ浮き、ボディが追いつかず“薄口シェリー”に。

この**〈受け皿の容量差〉こそが、72 年以前のボトルが示す“別次元の厚み”の正体**──樽の変質やフィニッシュ手法の違いだけでは説明しきれない部分だ。

■ まとめ

- Golden Promise 以前の品種は“脂で抱合→長熟で蜜化”という黄金ルートを具えていた。

- 1970s 後半以降の高収量麦は「軽さ」と交換に“コクのソケット”を削った。

- その差が、濃厚シェリー樽を**「乗りこなす」「乗りこなせない」**を分けた臨界点──それが “1972 年の壁” という仮説である。

参考ソース

- Simpsons Malt “Golden Promise® – The complete story” ほか

- Bravi E. et al., Food Chem. 135 (2012): 1112–17

- Craft Beer & Brewing “Triumph (barley)”

- Edinburgh Whisky Academy “Let’s talk about barley” (2023)

- MacKenzie S. M. et al., J. Inst. Brew. 124 (2018): 61–70

スパニッシュオーク × オロロソシェリー──“ドシェリー感”を決定づける 〈木×酒×麦〉三位一体の深層

1 スペイン産ヨーロピアンオーク(Quercus robur/petraea)の個性

| 指標 | スパニッシュオーク | アメリカンホワイトオーク |

| 主な芳香 | タンニン由来のレザー、クローブ、ドライフルーツ | ラクトン由来のバニラ、ココナッツ |

| ポリフェノール量 | 高(渋味と濃色に寄与) | 低 |

| ウイスキーラクトン含有 | 20 分の 1 程度 | 高 |

| 粒径/導管 | 粗く多孔(呼吸・酸化が活発) | 緻密 |

要点 ─ 重いタンニンと酸化促進構造を持つスパニッシュオークは、シェリー由来の酸化系アロマ(レーズン/胡桃/杉)の“媒質”として機能しやすい。

2 オロロソシェリー・シーズニングの特殊性

- オロロソは酵母フロールなしで酸化熟成させた酒精強化ワイン。樽へ浸透するアルデヒド・フェノールが豊富で、木部を“プリエステル(前駆体)コーティング”する。

- 1986 年にボトリング原産地法が施行され、輸送用シッピングカスクは消滅。以後、蒸留業界向けに新造スパニッシュオークをオロロソで 1–2 年シーズニングする手法が主流に。

- シェリー業界ではコストと修繕性から 実務用は大半がアメリカンオーク。したがって「スパニッシュオーク × オロロソ」はウイスキー用に特化したハイブリッドである。

3 〈木×麦〉ケミストリー――“1972 年の壁”との接続

- スパニッシュオークが放出する 加水分解型タンニンやオキシダイズド・リグニンは疎水性。1972 年以前の 高脂質麦(Golden Promise など) は中鎖脂肪酸エステルを豊富に含み、これを抱合してレーズン様オクタラクトンを“厚み”として保持する。

- 1970 年代後半以降、低脂質・高収量麦(Triumph → Optic …) が主流化。結果として、同じ 1st-fill オロロソ樽でもタンニンが浮きやすく、軽く渋い“新世代シェリー”像が生まれた。

結論 ─ 「オロロソ × スパニッシュオーク」が真価を発揮するには、ハイオイルなヴィンテージ麦が“受け皿”となることが不可欠。これが Whiskylink が観測した “1972 年限界” のもう一枚のピースである。

▼ 直近回答①(文体調整版・転載)

72 年以前で“ドシェリー”が止まった理由──麦のキャラクターから覗く深層

「濃厚シェリー樽ものなら 95 点超えはザラ。それが 72 年蒸留を境にピタリと鳴りを潜める」──Whiskylink 直近 2 本の記事が突き付けた謎を、樽そのものではなく〈麦〉の化学プロフィールで掘り下げてみた。

▼ 直近回答②(麦品種詳細版・転載)

1972 年が“ドシェリー黄金期”の終点になった理由を〈大麦品種の化学成分〉という視点から再検証する

参考文献(追加)

- Whisky Professor “How do Sherry casks flavour whisky?” (2016)

- Whiskipedia “Science of Whisky Maturation”

- Everglow Spirits “Exploring the influence of casks in Whisky maturation” (2024)

- WhiskyNotes “Sherry casks in the whisky industry” PDF (2019)